DID:重构 Web3 社交模式

作者:Dr. DODO is Researching

在物理世界中,人类通过身份证、护照等政府官方认可的文件进行着「我」是「我」的证明;在 Web 2 媒介中,「身份」衍生成为了一个个社交媒介账号。当登陆如微信、支付宝等社交媒体时,账号就是身份的证明,但数据的主动权仍在软件背后的中心化互联网巨头手中,隐私泄露推动了自我主权意识的觉醒。去中心化的身份(Decentralized Identity,DID)由此诞生,它改变了已有的身份证明系统,将数字身份所有权、控制权以及管理权归还给了用户。DID 的核心就是打造链上的唯一「身份」证明;而随着 DeFi、NFT 乃至 DAO 等多元化的应用场景崛起, DID 成为了构建去中心化社会的灵魂。

1. DID 的内核

DID 的三种特性:低共识成本,可组合性和原生全球化,是它和现实社会身份体系最主要的区别,这是它能在 Web 3 带来质的改变的要素之一。DID 改变了传统意义上对「身份」的定义。物理世界中,证明「我」是「我」依赖于政府的官方文件。拥有集体共识的政府为信用做了背书,提供了身份证明的真实性和可靠性,人类进而得以衍生出适用社会的行为准则。但在互联网的世界里,个体定义有所改变。正如 David Phelps 在 《You Are What You Own》中指出,我们可以作为个人在线拥有我们的数据,也可以通过分享、集体化和在我们尚未完全构想的新的公共社会结构中重组它而获得奖励。

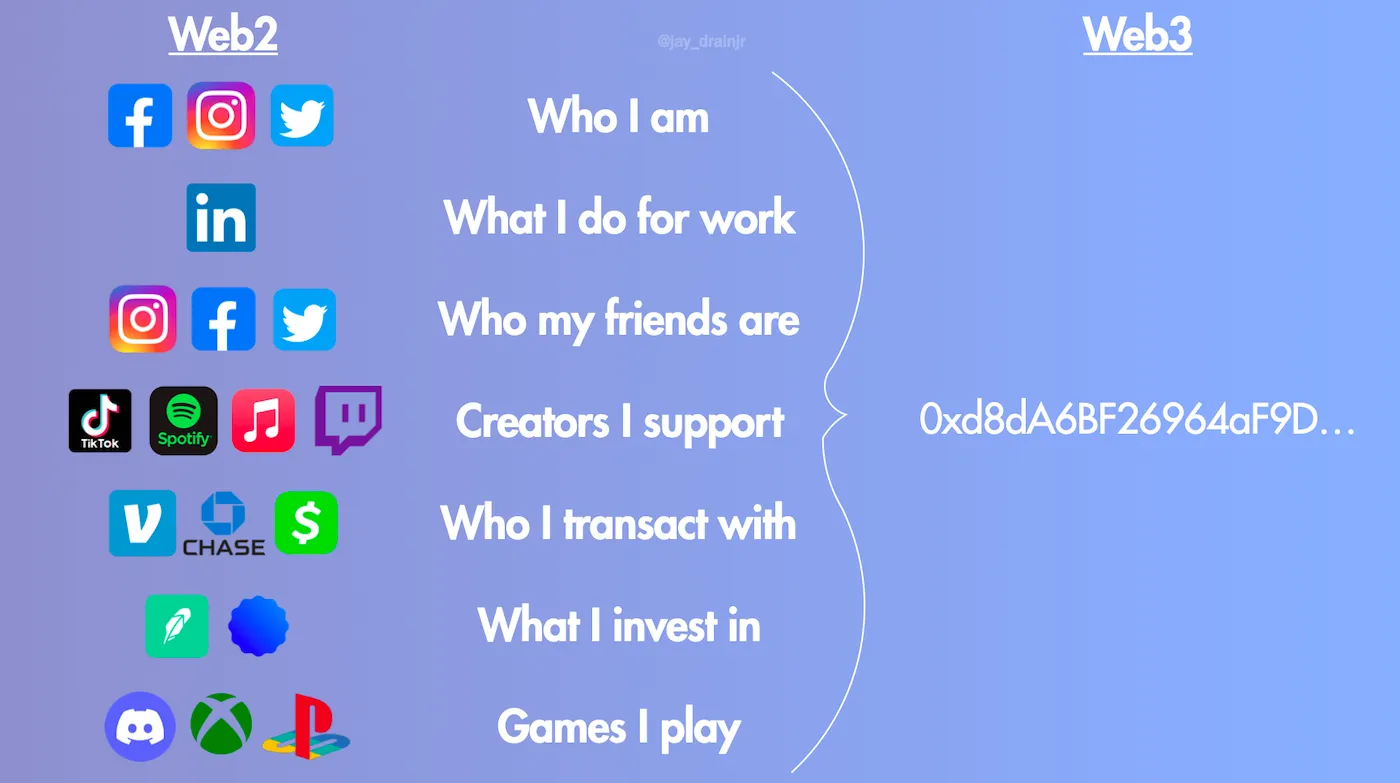

换句话说,「我」是我当前行为模式的总和,人类行为模式决定了个体的身份。Web 2 社交平台是断层的,每个媒介的社交资料都无法互通;但 Web 3 给出了解答。DID 串起了链上、可追踪的一个个行为,指向一个存储在区块链的唯一标识符,人类的喜好、财产、经验、声誉等丰富了标识,并能与任何 DApp 进行互通。

《Decentralized Society: Finding Web3's Soul》文章阐述了一个对 Web3.0 生态系统的构想,称之为「DeSoc」,去中心化社会。而这一切的基础便是围绕 DID,因为能实现链上关系证明,证明「你」是「你」的核心,便是 DID。链上数据是透明的,DID 打破了中心化服务器的壁垒,它像是一个「插件」,将人类在各个场景下的行为打包整合进行流动,也为上层应用端的需求赋予了更多可能性。

广义上来说,社交是人类行为活动的集合。现代社会中,人与人之间的一切互动行为都可以被认为是社交,包括金融类服务等。但当前模式下的 DID 有改变 Web 3 中的社交行为吗,它如何构建 Web 3 的另一类范式社交关系?接下来,我们将以项目为例**,探讨这三个问题:如何完成链上数据搜集,希望解决什么问题,能适配的社交模式或场景有哪些?**

2. 作为「插件」的 DID

正是由于 DID 的「插件」特性,DID 赛道项目。在以下介绍的项目中,有位于数据层、协议层、应用层的 DApp,出于DID 的可组合性将其简单地定义为 DID 项目是非常不正确的。比起从技术角度对 DID 生态的汇总,本文将从用户视角,即应用如何定义及适用 DID 这一角度着手,勾勒出 DID 对于人类链上社交行为的可适配性和可改变性。我们简单将项目分为两类,一类的身份认证依赖于链下数据,随后在链上进行社交关系网络的搭建,包括信誉类社交系统;另一类的重点则在于聚合链上行为,以钱包服务为基础,「凭证」丰富个体身份,旨在通过社交行为打造链上链下的流通网络。

a. 依赖链下的身份认证

BrightID 的核心思路是通过社交关系来验证用户的真实性,这解决了账户身份唯一性的问题。用户无须提交身份证明文件,只需参加多语种选择的验证会议(verification party)后完成最初始等级的身份识别,获得验证徽章。在与朋友建立社交联系,如添加好友、创建群组等后,你便可以获得相应的分数,升级身份验证等级。

初始等级的验证会议设置,事实上更像简化版的链下 KYC 证明流程。线下的身份验证行为,比对得是个人线下实体与身份证明文件。BrightID 不搜集个人数据,即省略了身份证明文件这一步,将人类面对面的社交行为作为「初始身份证明文件」,产生信任,随后以社交行为对身份可信赖度进行提高。这类模式高度依赖于社交关系的良好互动,也无法避免蕴含欺诈的作恶行为。另一方面,在 BrightID 介绍中,他们认为“人们利用所有可用信息来识别某人的能力(包括识别他们的脸/长相)。真人识别他人的能力远远超过了人工智能的识别能力”,但这样的机制在批评人工智能的不确定性和作恶可能之下,最终回到的仍是依赖于大数据为底层支撑的数字身份环境中。

和 BrightID 一样,如挂钩 Github 账号注册的 Gitcoin Dao,选用链下身份识别这类项目,以物理世界的社交关系为起点,在链上进行社交关系网络的搭建。绕过物理身份文件,这样既保护隐私的也提高了身份唯一性的真实度,在信任度中构建信誉类社交系统。

b.链上身份认证

顾名思义,链上身份认证通过聚合、识别链上的一系列行为,完成了数字身份验证工作。从用户的角度,项目逻辑大抵可分为两类。一类的数据搜集工作并不依赖于社交关系的生成诞生,主要捕捉的是个体的自主行为痕迹;而另一类则与 BrightID 类似,鼓励用户通过社交获得关注/信任值;随后引导用户参与合作方的营销活动,获得如 NFT 勋章/标签类的认证。这类项目的可组合性使其有了更强的可组合性,丰富的应用模式使其受到了更多关注。

1)个人行为的捕捉

从应用视角来看,适用度/用户体量最广的链上行为认证是金融类的交易行为。对于用户来说,这类项目原生便有着门槛最低、效用最便捷的特点,客观数据来源于捕捉到的链上公开、透明的钱包历史记录,个人身份与个体的金融行为挂钩,如交易、NFT 持仓或其他加密资产这些最简单的信息。

最典型的链上交易工具便是 Metamask、Etherscan 类的产品。Metamask 钱包拥有内置的账户间转账功能,Etherscan 则用于查询、跟踪的链上交易订单状态。两者互不排斥,顺利构建起了流畅的业务流程。钱包地址搜集用户行为,代表了一种“数字身份”。通过该地址完成的交易行为,完成了个人资料的搭建,如项目的官方账户、巨鲸、科学家等。但目前大多的 Web 3 交易行为都无法通过单个钱包地完成。跨链、跨钱包的行为导致了钱包的碎片化属性。尽管链上数据跟踪可完成关系网的查询,但无法从根本上解决。

另一方面,域名、声誉系统,如 ENS、DAS 等,扮演着和钱包类似的角色。ENS 是去中心化的电话簿,它将可读域名转换成为了链上资源和用户身份标签。简单来看,一个.eth 网址可视为一个身份,用户可用它完成一系列链上社交行为,如输入域名转账、在 Opensea 进行交易等。在 Nervos 上的去中心化账户系统 .bit (DAS) ****中,.bit 的后缀是全局唯一的域名,用户可使用任何公链地址、电子邮件进行注册。.bit 在 8 月 15 日也公布了 A 轮 1300 万美元的融资情况;并表示,逾 3.8 万个独立地址注册了 11 万以上的 .bit 账户,约 100 个钱包和 DApps 与 .bit 完成了集成。

2)链上社交广场

对个人链上行为的捕捉,满足了链上身份透明共享的需求。钱包地址能在 DApp 间进行账户共享,用户可以在 Uniswap 上进行代币交易,完成金融类的社交;可以在 Mirror 链接 Metamask 注册账户,完成基础的社交账户注册。而用户无法用其进行更高阶、简便的社交服务行为,如聊天、信誉值评分、个人成果展示等。

而链上社交广场类的项目将链上行为量化,成为了个体行为的可视化平台。简单来看,他们的核心逻辑是首先将身份与钱包关联,